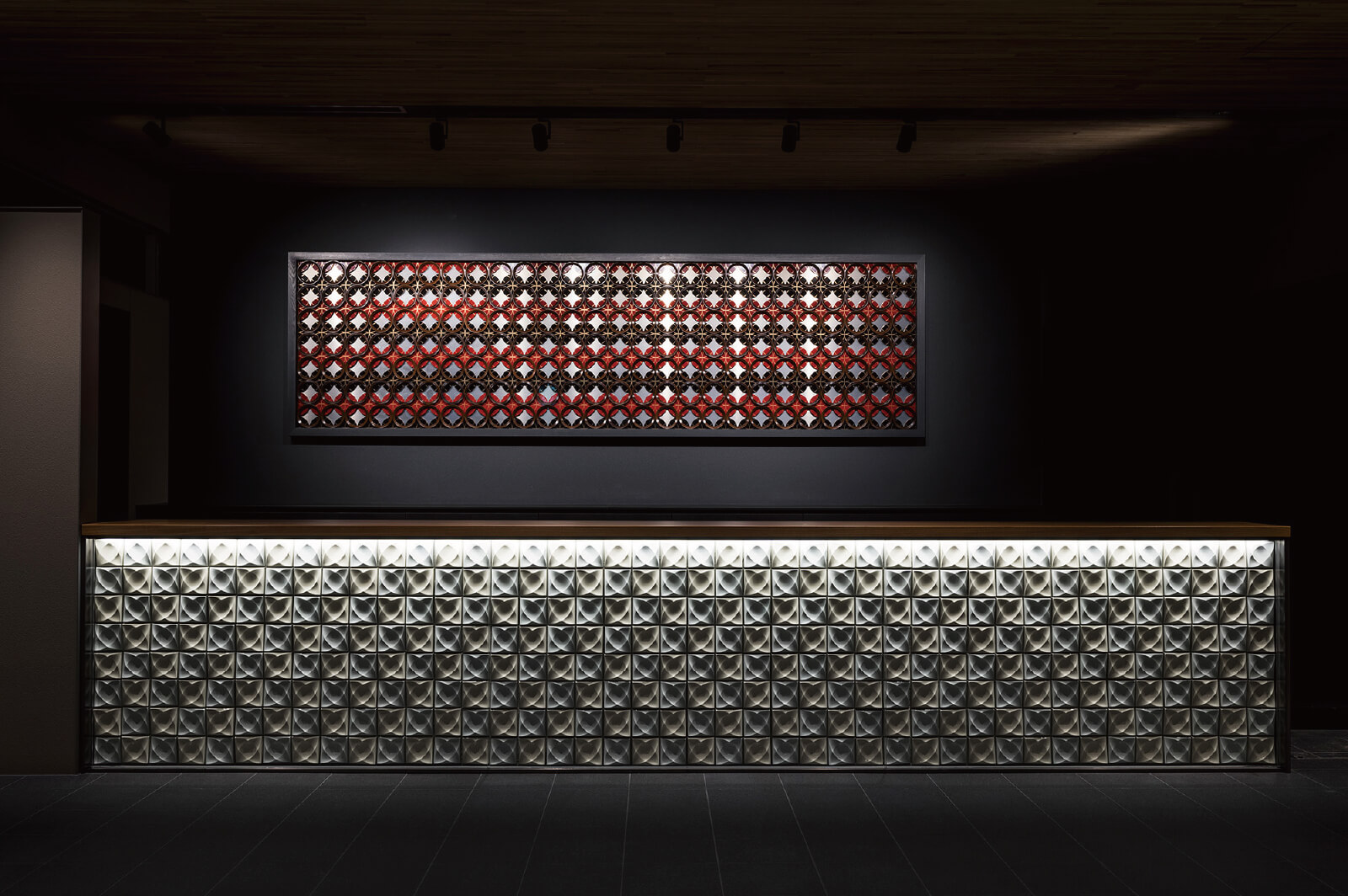

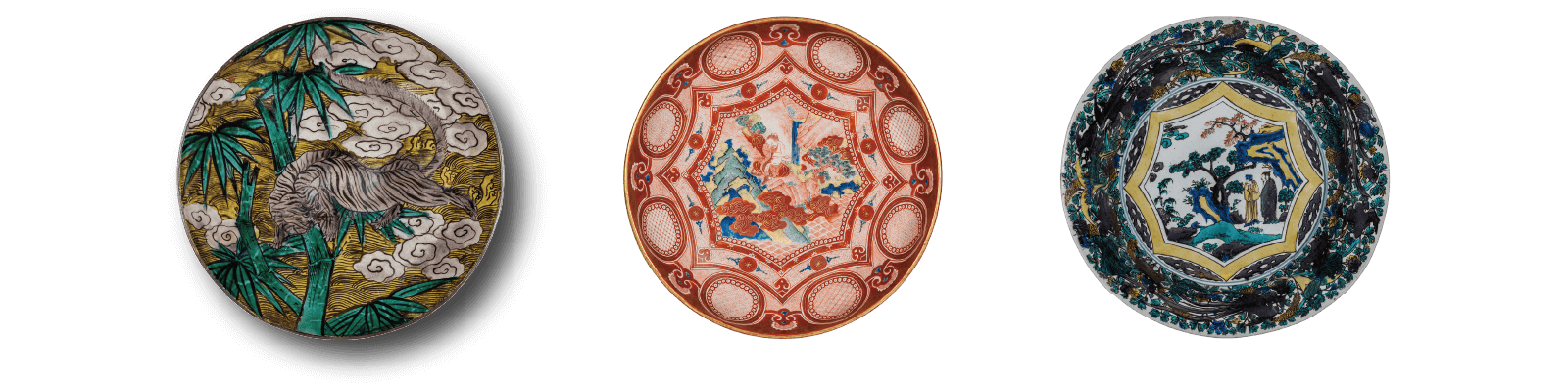

ZONE A 九谷焼の起点 Origins of Kutani ware : The Genesis of Japanese Artistry

玄関口に設置するアート作品として、加賀市を代表する伝統産業の一つである九谷焼を用い、三点の大盤写しを制作しました。古来から受け継がれた古九谷と再興九谷(宮本屋窯)の大鉢から三点を選定し、鉢形状に描かれていた図案を平面に再構成しました。直径2メートルの大盤写として、タイル状に分割した陶板で構成し、現代の九谷焼の技術を活かして古の作品を大きく拡大させて蘇らせています。この連作は、過去から現代を繋ぎ、玄関で皆様をお迎えする「顔」として、未来まで語り継がれることを願って制作しました。

01 青手竹虎図平鉢 大盤写 あおてたけとらずひらばちおおばんうつし Aote Masterwork Large Flat Bowl with Bamboo and Tiger Motif Honored Reproduction

青手竹虎図平鉢について

竹に虎図平鉢 古九谷 石川県九谷焼美術館蔵

青手の中でも、素地の全面を色絵具で充填させる「塗埋手」という手法をとっている作品であり、緑、紫、黄の三色の絵具をふんだんに使用している点が重厚さを演出しています。大きな竹と虎が主題であり、その眼下には波濤(はとう)が逆巻く水面があり、周辺には雲が棚引きます。現実世界ではあり得ない構図ですが、これこそ古九谷らしい奇想天外な美意識だといえます。

本作品は江戸前期に作られた古九谷です。虎、竹、雲をモチーフにしたもので、まず目に留まるのは独特な虎の顔立ちです。一般的な虎のイメージとは異なる、愛嬌さえ感じさせる表情が特徴的です。しかし、作品の真の魅力はその顔に留まらず、色彩や線描にこそ息づいています。

九谷焼特有の青(緑を指します)、黄色、紫の配色が巧みにバランスを取り、それぞれの色彩が作品に深みを与えています。特に青や紫の色ムラは、見る人によっては粗さと感じるかもしれませんが、その不均一さこそが人の手による温かみを生み、作品をより豊かで表情豊かなものにしています。

さらに、本作品は他には類を見ない加賀市ならではの唯一無二の意匠であり、九谷焼のルーツにふさわしいと言えます。

虎と竹の豪快な線描と、雲や背景の柔らかな描写との対比は、九谷焼の伝統的な色絵磁器の本質を見事に捉え、九谷焼の持つ力強さと美しさを現代に伝えるものとなっています。

絵付師コメント:北出太郎、道場八重

虎と竹の勢いのある濃い線描、雲と背景の柔らかく薄い線描の対比表現に苦心しました。

本作品は、九谷焼の伝統的な5色「赤、黄、青(緑)、紺青(青)、紫」のうちの3色のみ使用しているが、通常使用する色とは違うので、実験を繰り返し納得いく色彩を表現するのが困難でした。

特に、紫については虎の紫、雲の紫2種類の紫が存在しており、それぞれの色彩が画面構成の重要な要素である為、再現度が求められ、その解決に時間を要した。

02 赤絵許由図鉦鉢 大盤写 あかえきょゆうずどらばち おおばんうつし Aka-e Large Gong-shaped Bowl with Xu You Motif Honored Reproduction

赤絵許由図鉦鉢について

許由図鉦鉢 宮本屋窯 石川県九谷焼美術館蔵

九谷赤絵を代表する作品で、赤の線描が髪の毛の先のような細さでかつ鋭い。俗に血赤と呼ばれる黒っぽい赤と純金との相性は抜群で、厳かさと煌びやかさを合わせもっています。

主題の人物は滝で自身の耳を洗っているところであるが、これは中国故事の巣父許由図(そうほきょゆうず)です。本作には登場していませんが、本来、この滝の下流には牛を連れた巣父がいます。許由が耳のけがれを洗い落としているのを見た巣父が、そのような汚れた水は牛にも飲ませられないとして牛を連れて帰った物語です。高い位を嫌う理想の高士の例えとして古来より親しまれている画題です。

絵付師コメント:山本芳岳、山本秀平

描画においては、伝統技法である細描を用いつつ、直径2メートルという大きなサイズのため線が細くならないよう特に注意を払い、中心に配置される人物「許由」の表情を穢れを洗い清める様子が伝わるよう丁寧に描きました。

また、金彩については当時と同様に一度焼きで仕上げており、その結果として金が落ち着いた風合いを見せています。さらに、焼成の過程で生まれる素地の微妙なユラギを活かし、それぞれの職人が持つ技術と分業の精神を尊重することで、作品に深みと独自性を持たせました。伝統と現代の技術を融合させ、古典的な美しさを再現するとともに、新たな魅力を引き出すことを目指しています。

03 色絵百花手唐人物図大平鉢 大盤写 いろえひゃっかでとうじんぶつずおおひらばち おおばんうつし Polychrome Large Flat Bowl with Hundred Flowers and Tang Figures Honored Reproduction

色絵百花手唐人物図 について

唐人物図大平鉢 古九谷 石川県九谷焼美術館蔵

赤、緑、紫、紺青、黄の五色を使用した色絵・五彩手の作品で、配色のセンスが抜群です。見込みと周辺との差別化を黄の八角内曲の境界線により明確にしており、人の目を惹きつける額縁効果を作り出しています。使用痕はなく、見込みの唐人物のヒゲの呉須も擦り傷一つなく、運筆の一本一本が確認できます。百花繚乱を意味する百花手と呼ばれるこのタイプの作品は、周辺に草花と鳥の理想郷を描いています。

絵付師コメント:伊豆蔵幸治、津田佳門

大平鉢の深みのある絵図を平面の絵に仕上げるのに図案を再構成しました。

又運筆はリズムカルに絵具は10数種類使い分け、作者の気持ちに沿って表現する事に徹しました。

令和の現代感覚の私達から約370年程前の陶工の精神性・美意識に触れ、しばし語り合えた瞬間でもあり有意義な作業となりました。

ZONE_A (01、02、03)

制作年:2024

素材:花坂陶石、九谷和絵具(本体) ステンレス、金箔(フレーム)

サイズ:2000×2000mm

制作:加賀九谷陶磁器協同組合

意匠選定:石川県九谷焼美術館

監修:

中村 元風(青手竹虎図平鉢写、色絵百花手唐人物図大平鉢写)

山本芳岳(赤絵許由図鉦鉢写)

陶板:苧野直樹、北出太郎、前田昇吾、山本浩二、山本高寛

絵付け:

北出太郎、道場八重(青手竹虎図平鉢写)

伊豆蔵幸治、津田佳門(色絵百花手唐人物図大平鉢写)

山本芳岳、山本秀平(赤絵許由図鉦鉢写)

原作解説:石川県九谷焼美術館 中越康介

設計:金沢計画研究所

企画・設計・制作協力:secca inc.

写真撮影:高橋俊充

ZONE B

04 山中漆器「椀・400年の軌跡」 やまなかしっき わんよんひゃくねんのきせき Yamanaka Japanese Lacquerware: 400 Years of Artistry in Crafting Bowls

加賀市の山中漆器産地における歴史と進化の過程を、「椀」を通じて表現しました。山中漆器の起源は、16世紀後半の安土桃山時代(1568-1600)にさかのぼります。越前の木地師の一団が、良質な木材を求めて山中温泉上流の真砂に定住し、木地を挽き始めたことがその始まりとされています。当初は温泉を訪れる人々への土産物として作られた器が、江戸時代に入り、会津や京都、金沢から漆塗りや蒔絵の技術を取り入れることで大きく発展しました。

昭和の高度成長期には、プラスチック樹脂の素地にウレタン塗装を施す近代的な山中塗の生産に戦後いち早く取り組み、近年では樹脂製の椀の開発も進められています。このように、山中漆器は今もなお進化を続けています。本作では、安土桃山時代から現代に至るまで、木製の椀から漆塗りの椀、さらに樹脂製の椀へと進化してきた約440年の歴史を、時間軸に沿って可視化したインスタレーション作品として表現しました。

製作年:2024

素材:欅、木粉とメラミンの合成樹脂

サイズ:4000×2000mm

塗り:漆塗装・ウレタン塗装

蒔絵:手描き・シルク印刷

監修・製作:山中漆器連合協同組合

設計:金沢計画研究所

企画・デザイン・製作:secca inc.

写真撮影:高橋俊充

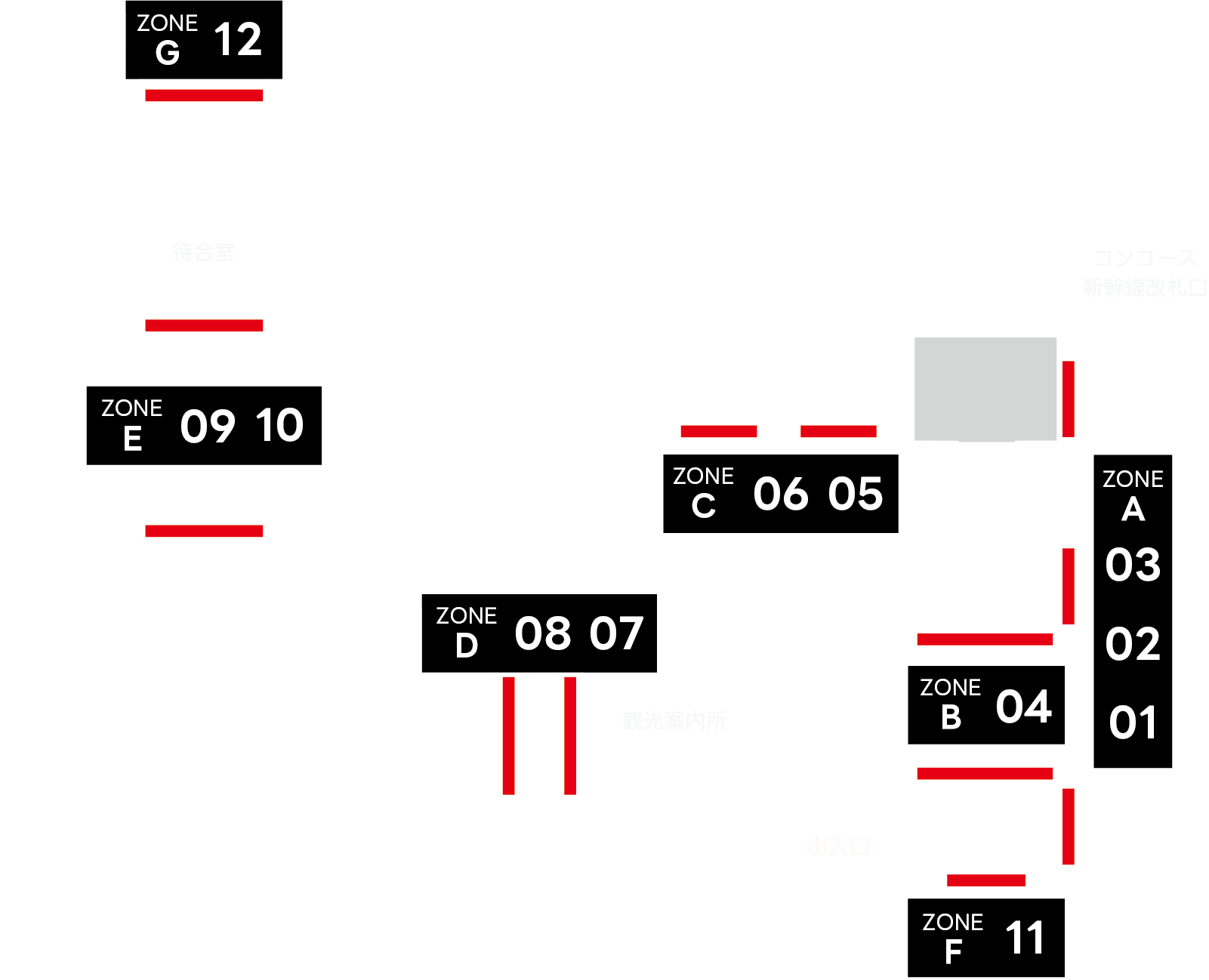

ZONE C 山中漆器大円盤組 やまなかしっきだいえんばんくみ Yamanaka Japanese Lacquerware Pair of Grand Circular Discs

加賀市の主要産業の一つである山中漆器の装飾技術をテーマに制作した本作品は、伝統と未来を見据えた展示を目指しています。山中塗の伝統技法を用いた「加賀情景」と、最新技法を駆使した「加賀乃曼荼羅図」という二つの要素で構成され、加賀市の持つ原風景をそれぞれ異なる表現で描いています。豊かな自然や文化を象徴する情景を、漆の蒔絵技術を通じて表現しました。伝統の美と現代の創造性が交錯することで、訪れた方々に加賀の魅力を感じ取っていただけることを願っています。

05 加賀情景 かがじょうけい Scenes of Kaga

加賀市の代表的な情景をテーマに、それぞれのモチーフが生き生きと感じられるよう鴨、菖蒲、紫陽花、荻、梅を配置し、伝統技法である加賀研出高蒔絵で描いた作品です。本作では、加賀市の自然と文化の豊かさを表現し、その魅力を訪れる人々に感じ取っていただけることを目指しています。

加賀市は、美しい自然とともに長い歴史を持つ地域であり、山中漆器や伝統技法を今に伝える職人たちの技術が息づいています。この作品では、その伝統を現代に引き継ぎ、加賀市の素晴らしさを改めて感じてもらえるよう、丁寧に描き上げました。

06 加賀乃曼荼羅図 かがのまんだらず Mandara of Kaga

「花曼荼羅図」をモチーフに、加賀市の豊かな四季を華やかに描いた作品です。中心には、山中温泉の総湯「菊の湯」を象徴する菊の花を描き、渾々と湧き出る温泉の様子を表現しました。

周囲には加賀市の花である菖蒲、鴨池の鴨、紫陽花の群生、稲穂、紅葉、桜、そして鷺など、加賀市の原風景を象徴する美しい自然の要素を描きました。本作品には、加賀市の美しさと豊かな四季を通じて、訪れる方々にたくさんの幸せが溢れるようにとの願いを込めています。

ZONE_C (05、06)

製作年:2024

素材:アクリル樹脂

サイズ:2000×2000mm

監修:山中漆器連合協同組合

塗り:中山祐樹(加賀情景)、荒川文彦(加賀乃曼荼羅図)

図案・蒔絵:山崎夢舟(加賀情景)、小林正俊(加賀乃曼荼羅図)

設計:金沢計画研究所

企画・設計・製作協力:secca inc.

写真撮影:高橋俊充

ZONE D

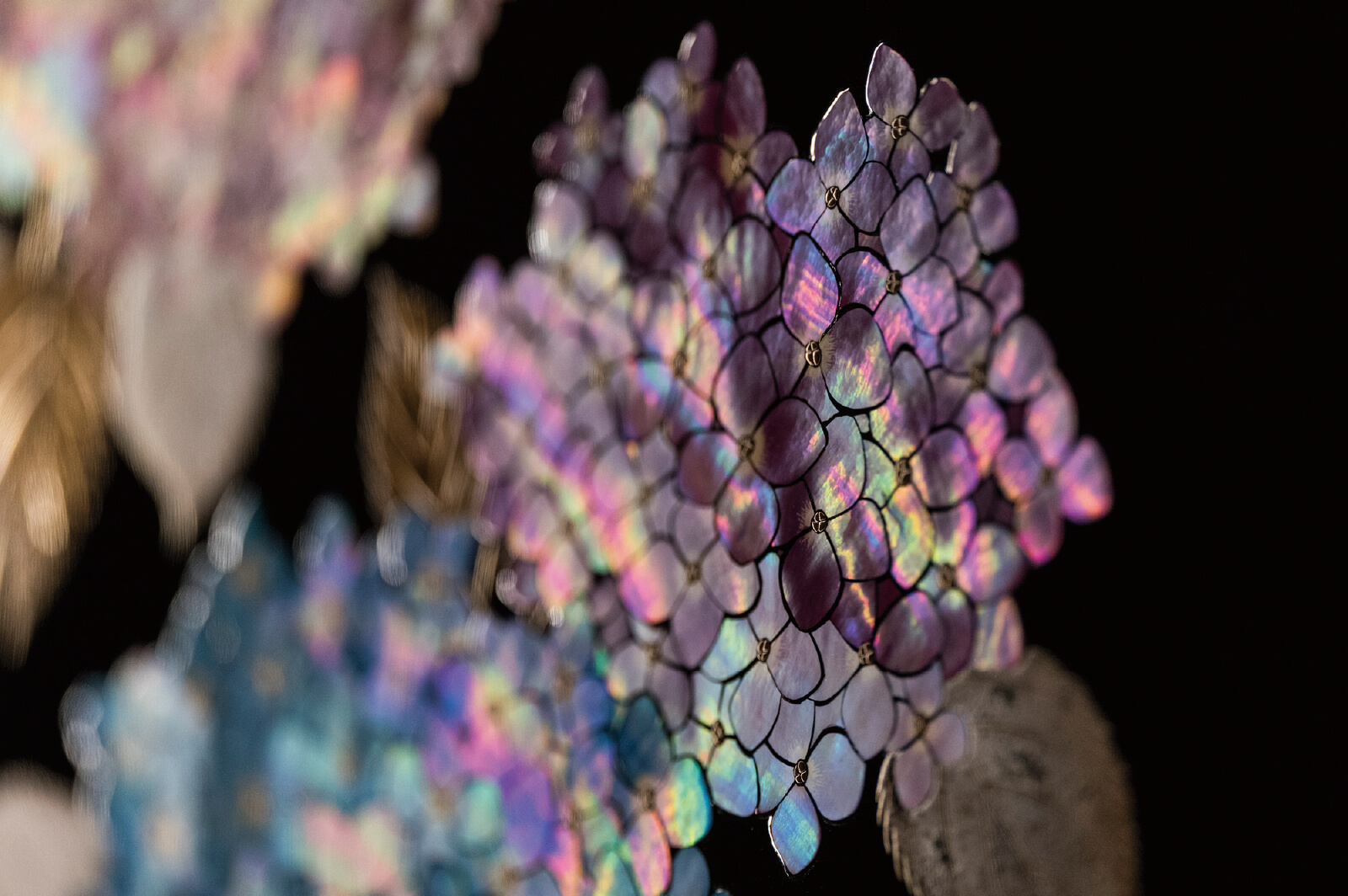

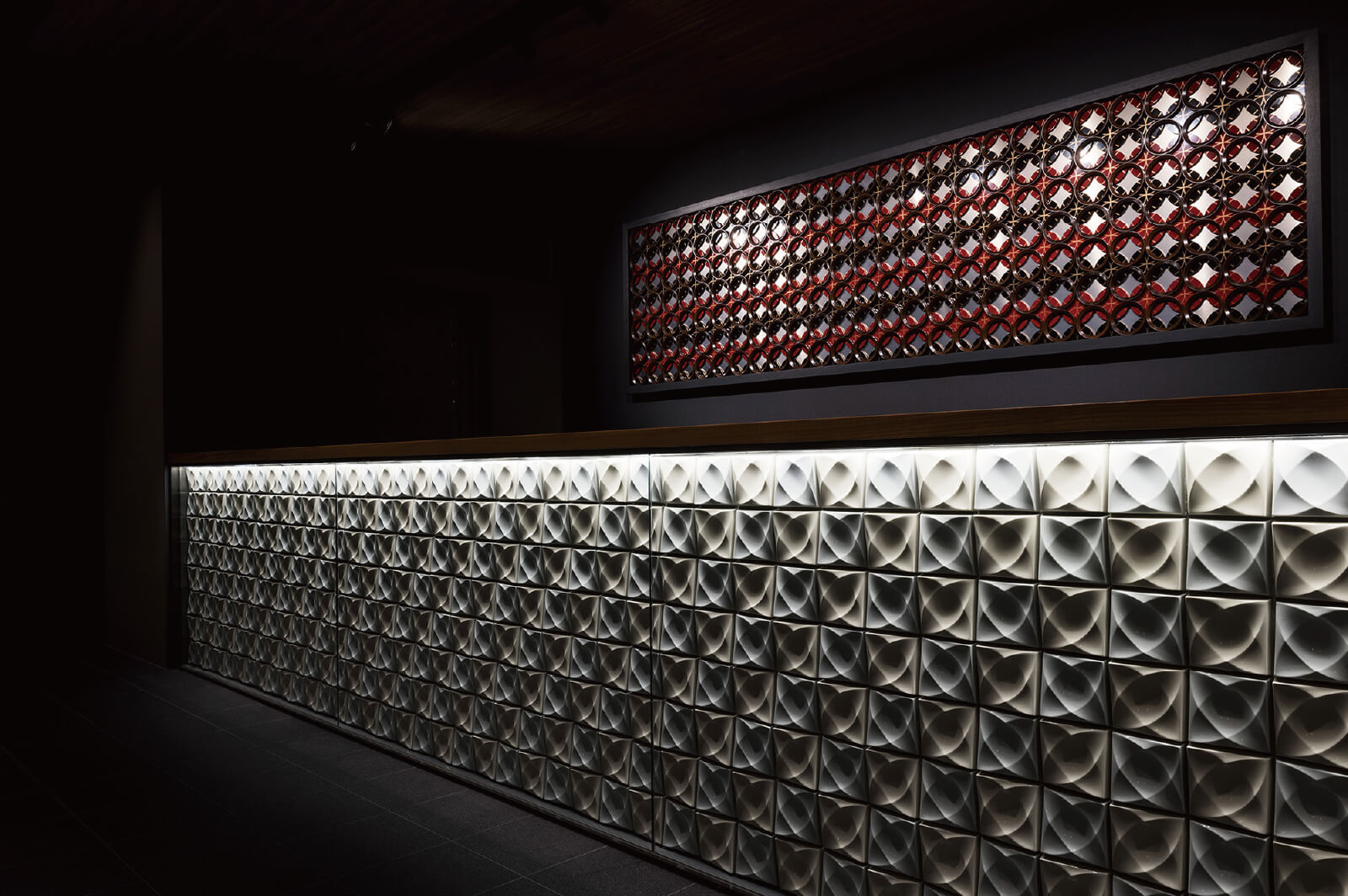

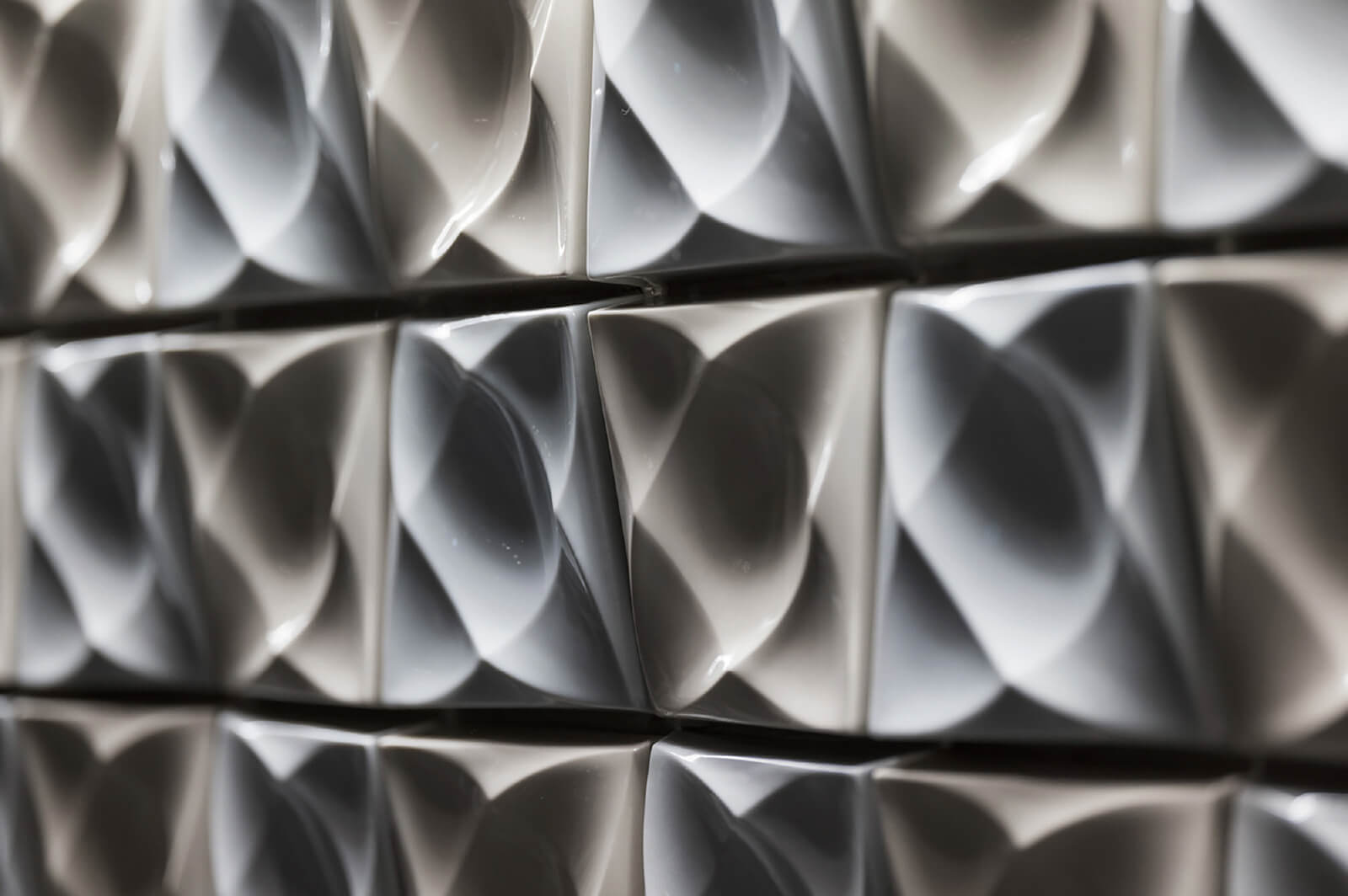

07 花坂陶石酸還陶板 はなさかとうせきさんかんとうばん Hanasaka Pottery Stone Oxidation-Reduction ceramic board

石川県加賀地方の花坂地区で採れる「花坂陶石」は、九谷焼にとって欠かせない原料です。この陶石は、江戸時代から採掘され、その質の高さと焼成時の独特の色合いから、九谷焼の発展を支えてきました。花坂陶石は、地質的にも希少で、長い年月をかけて自然の力によって形成された石であり、そのルーツは加賀の土壌と気候に深く関わっています。

本作品では、この花坂陶石を粉砕して磁土を作り、その素材の魅力を最大限に引き出すことを目指しました。花坂陶石は、焼成の過程で酸化焼成により柔らかな黄みを、還元焼成により涼やかな青みを生み出すという、二つの異なる表情を持つことが特徴です。立体的に成形されたタイルには、素材そのものがもたらす陰影のみを用いて、縁起の良い七宝小紋や市松模様を表現しています。華やかな装飾に頼らず、花坂陶石の質感と焼成による微細な色の変化を通じて、その素材が持つ本来の美と歴史的な重みを際立たせています。

製作年:2024

素材:花坂陶石、透明釉薬

サイズ:4800×900mm

監修:加賀九谷陶磁器協同組合

型・生地制作:東製型所

設計:金沢計画研究所

企画・デザイン・製作:secca inc.

製作協力:(株)妙泉陶房

写真撮影:高橋俊充

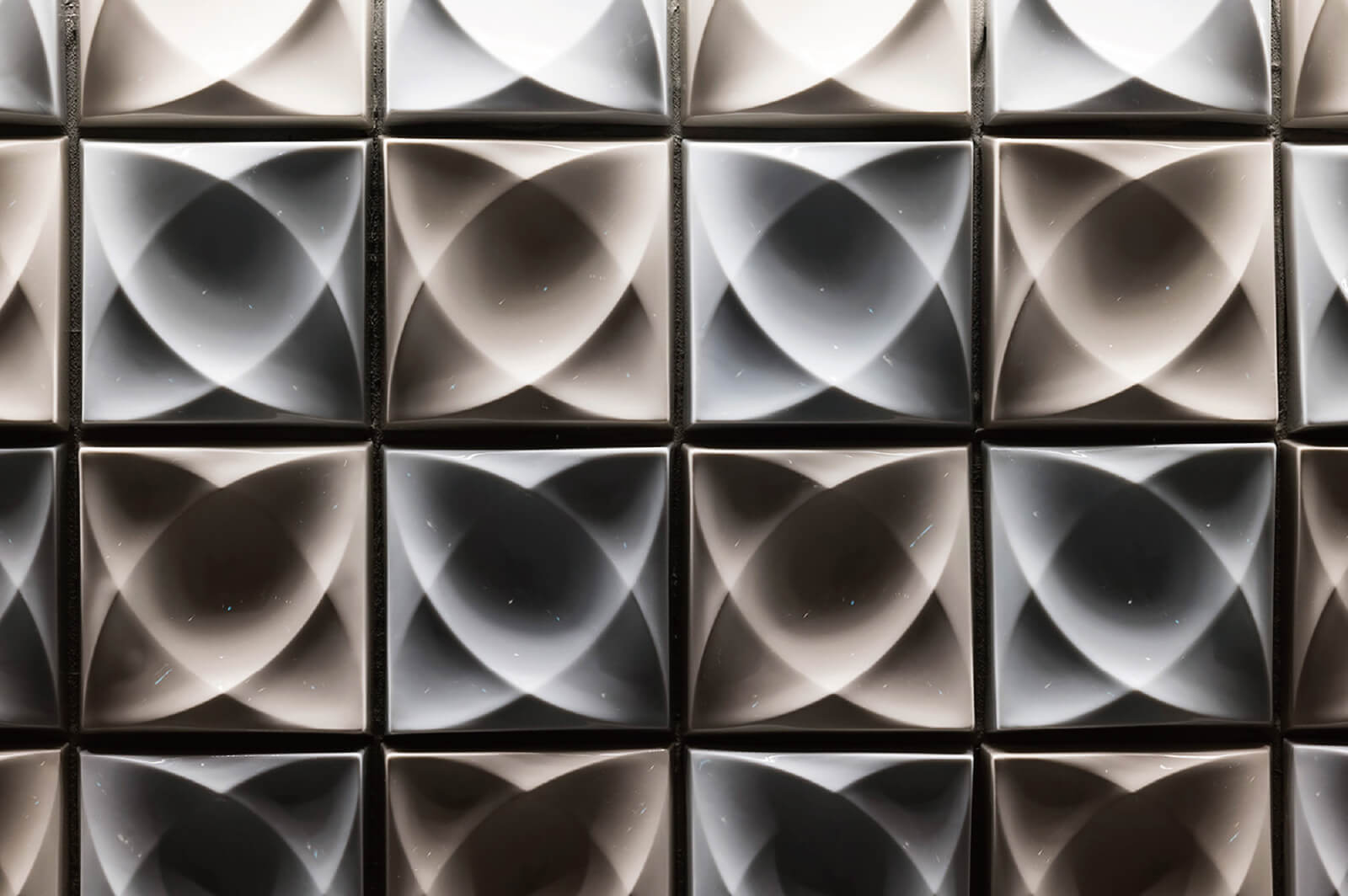

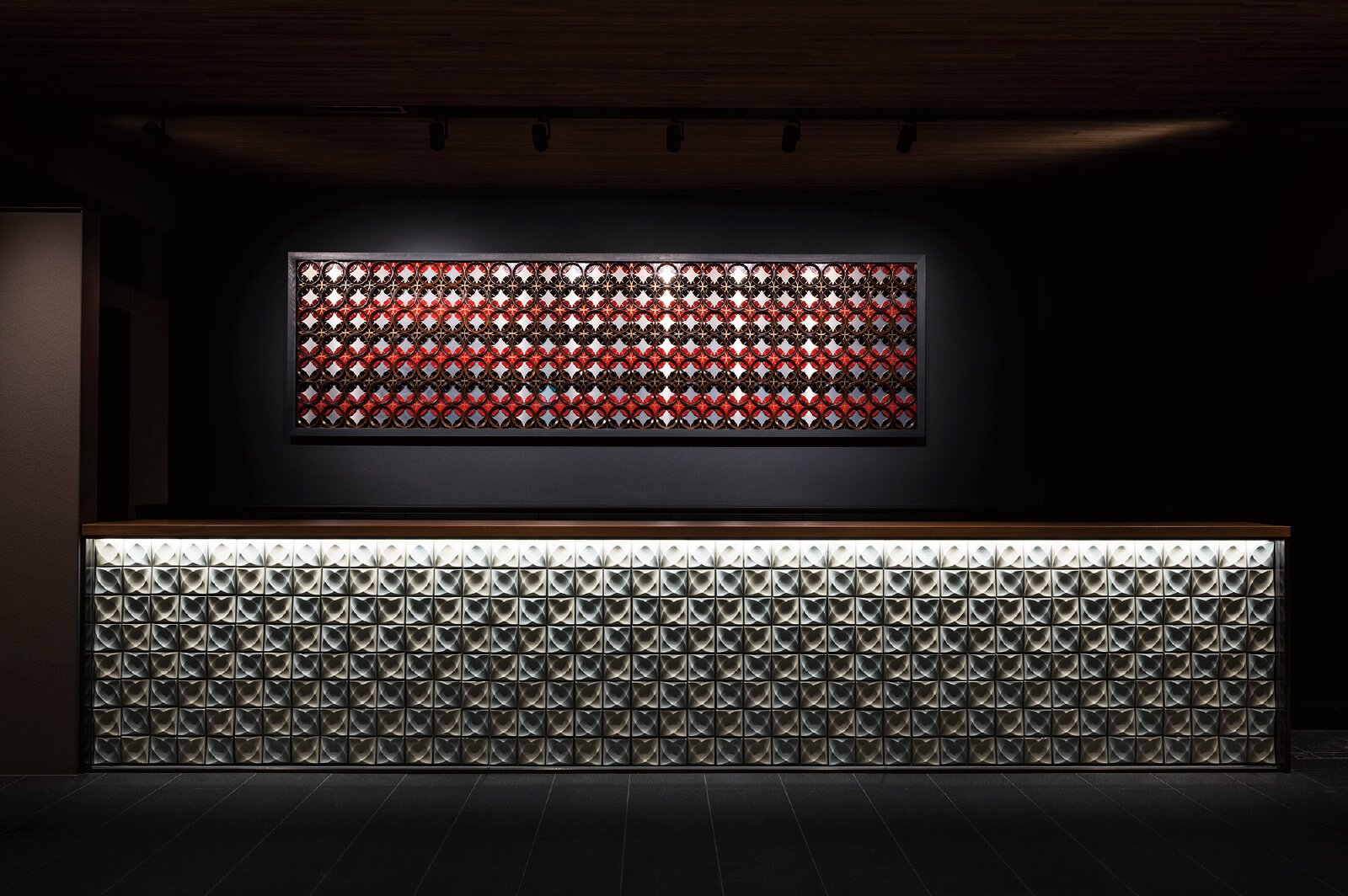

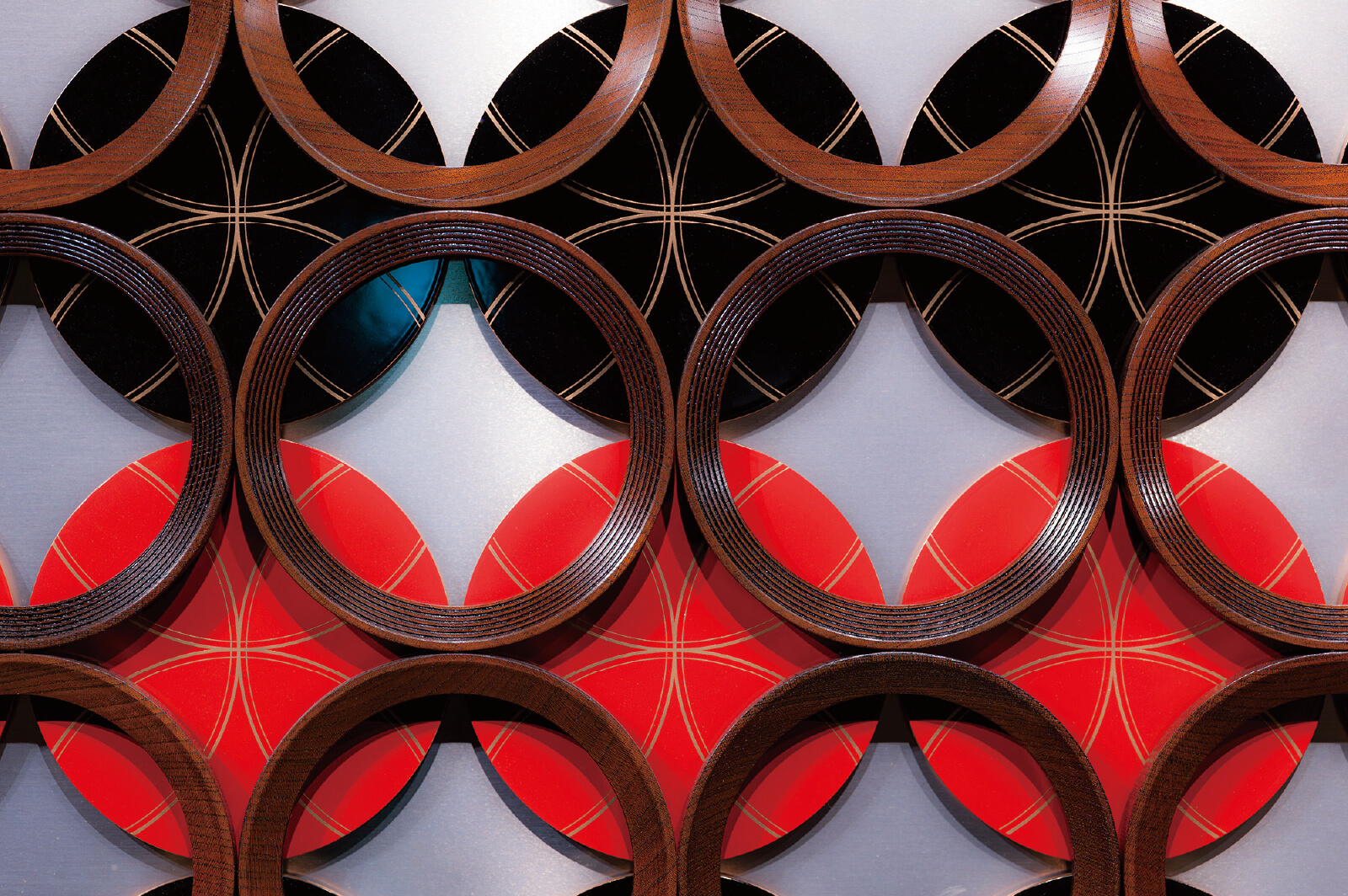

08 七宝挽環朱黒屏 しっぽうばんかんしゅこくびょう Shippō Red and Black Japanese Lacquer Screen with Lathe-Turned Rings

観光案内所は訪問者に加賀地域の魅力を伝え、交流の場をつなぐ拠点です。本作品は、多くの方々に加賀市の文化や魅力への興味を喚起する場にふさわしいモチーフとして、人と人とのつながりや加賀市の繁栄を象徴する吉祥模様「七宝柄」を全体の構成に取り入れました。

また、山中漆器産業の400年の歴史で培われた「ろくろ挽き」や「漆塗り」、そして現代蒔絵といった伝統技術を重ね合わせることで、過去から現在まで技術が絶え間なく磨かれ続けてきた進化の様子を表現しています。

リング部分には、山中漆器の主要な材料であるケヤキの木を使用し、木地師による「加飾挽き」、塗師による「拭き漆」といった山中塗の特徴的な技法と精巧な仕上げ、そして木目模様を生かした自然な風合いを表現しました。黒漆と朱漆で仕上げられた円形の板には、現代蒔絵による鮮やかで繊細な金の加飾が施されています。

製作年:2024

素材:欅、アクリル樹脂、アルミ

サイズ:4000×1150mm

監修:山中漆器連合協同組合

木地:久津見洋一

拭き漆:関光広

塗り:大蔵琢己

蒔絵:小林正俊

設計:金沢計画研究所

企画・デザイン・製作:secca inc.

写真撮影:高橋俊充

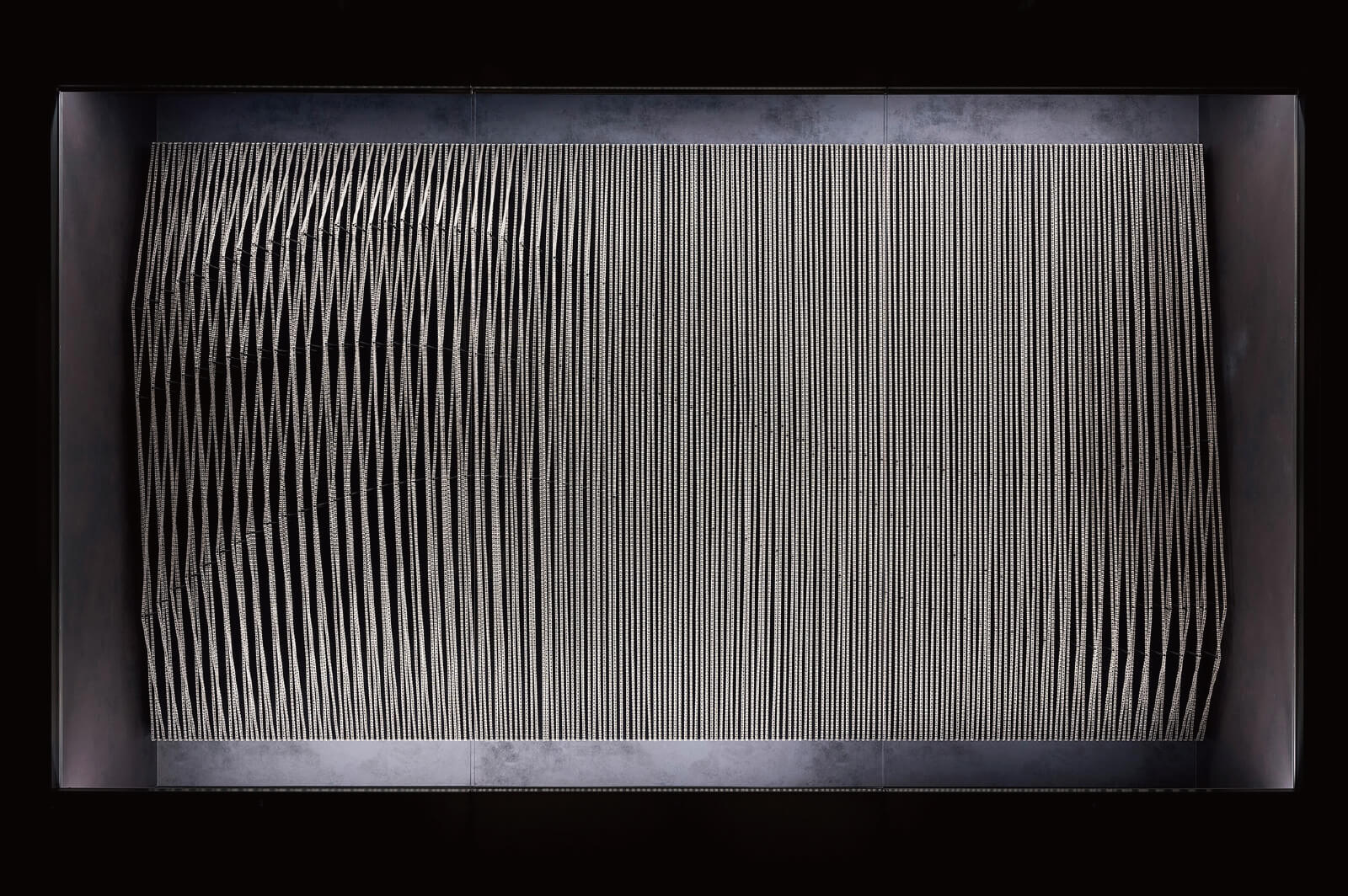

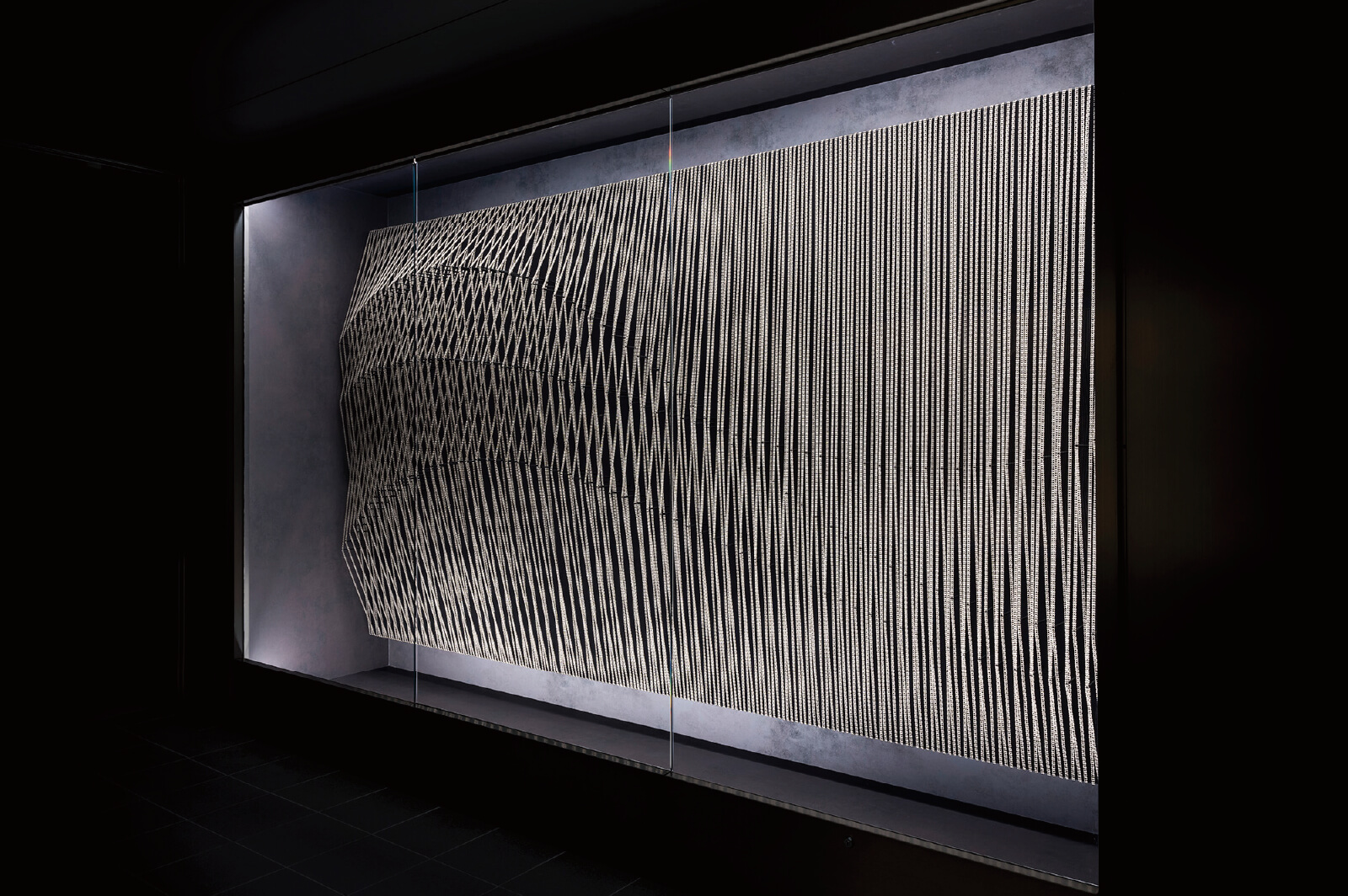

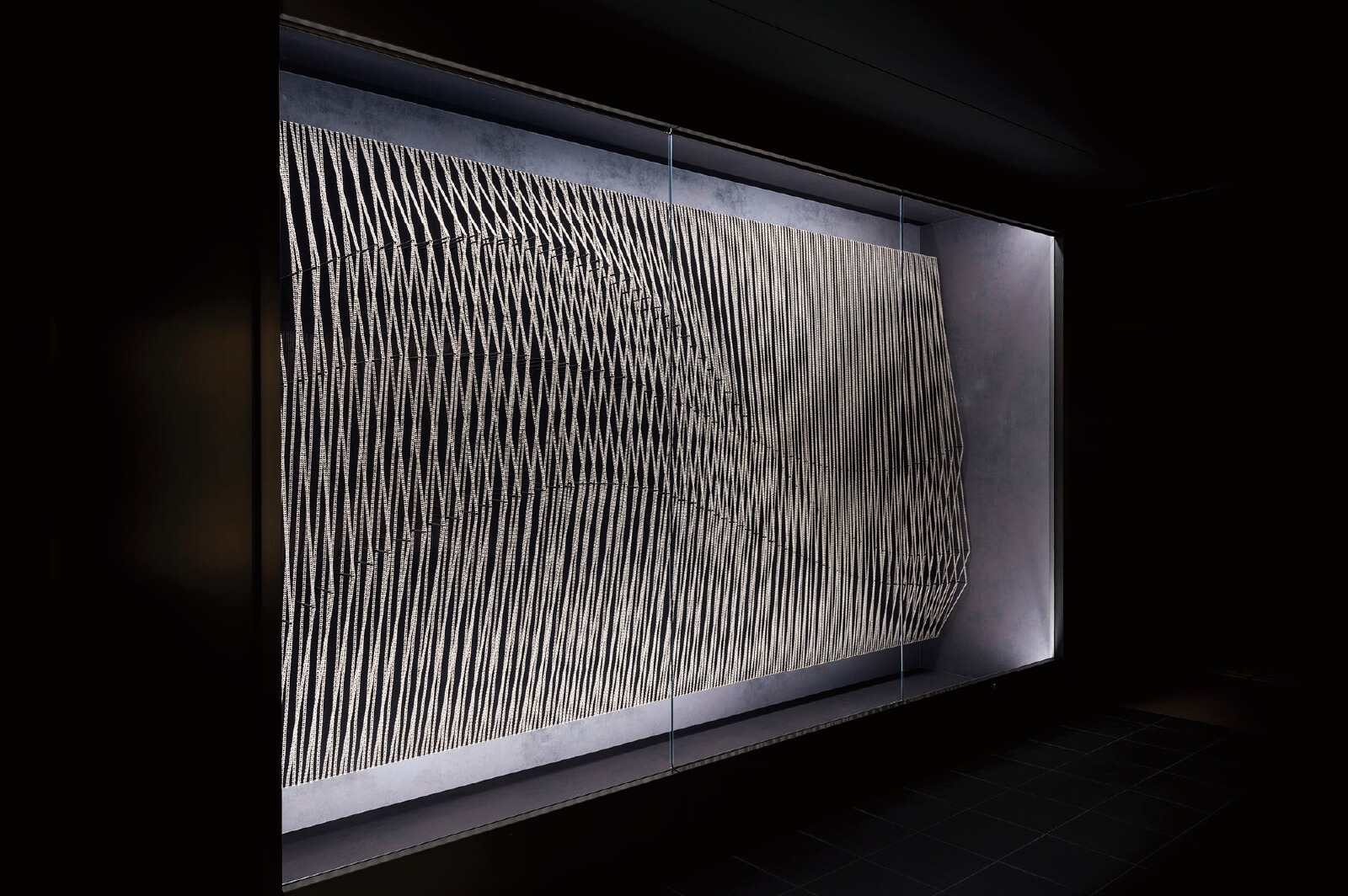

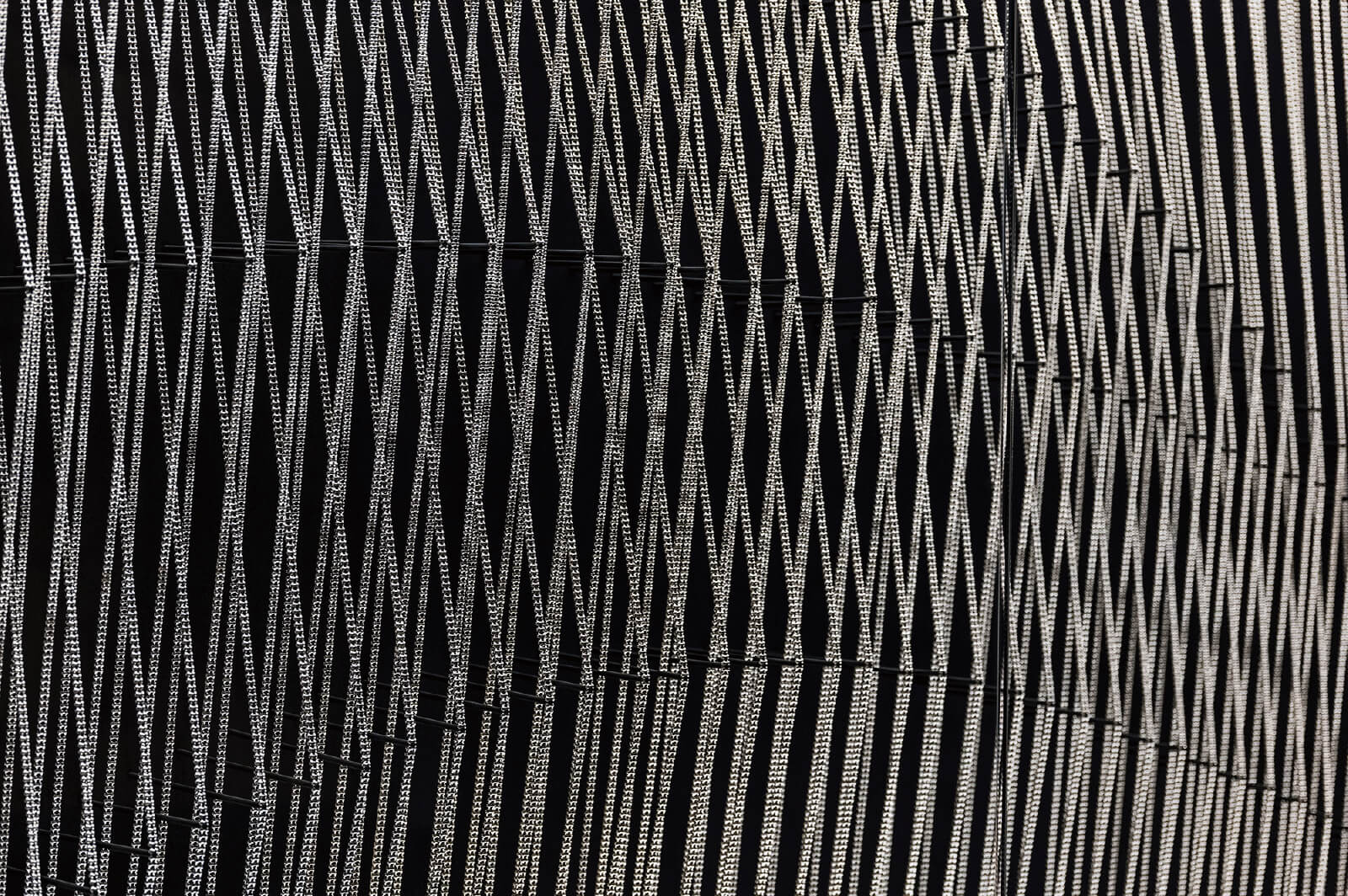

ZONE E 加賀海波群峰鎖屏 かがかいはぐんぽうくさりびょう Kaga Screen with Sculpted Sea Waves and Mountain Peaks Sculpted in Chainwork

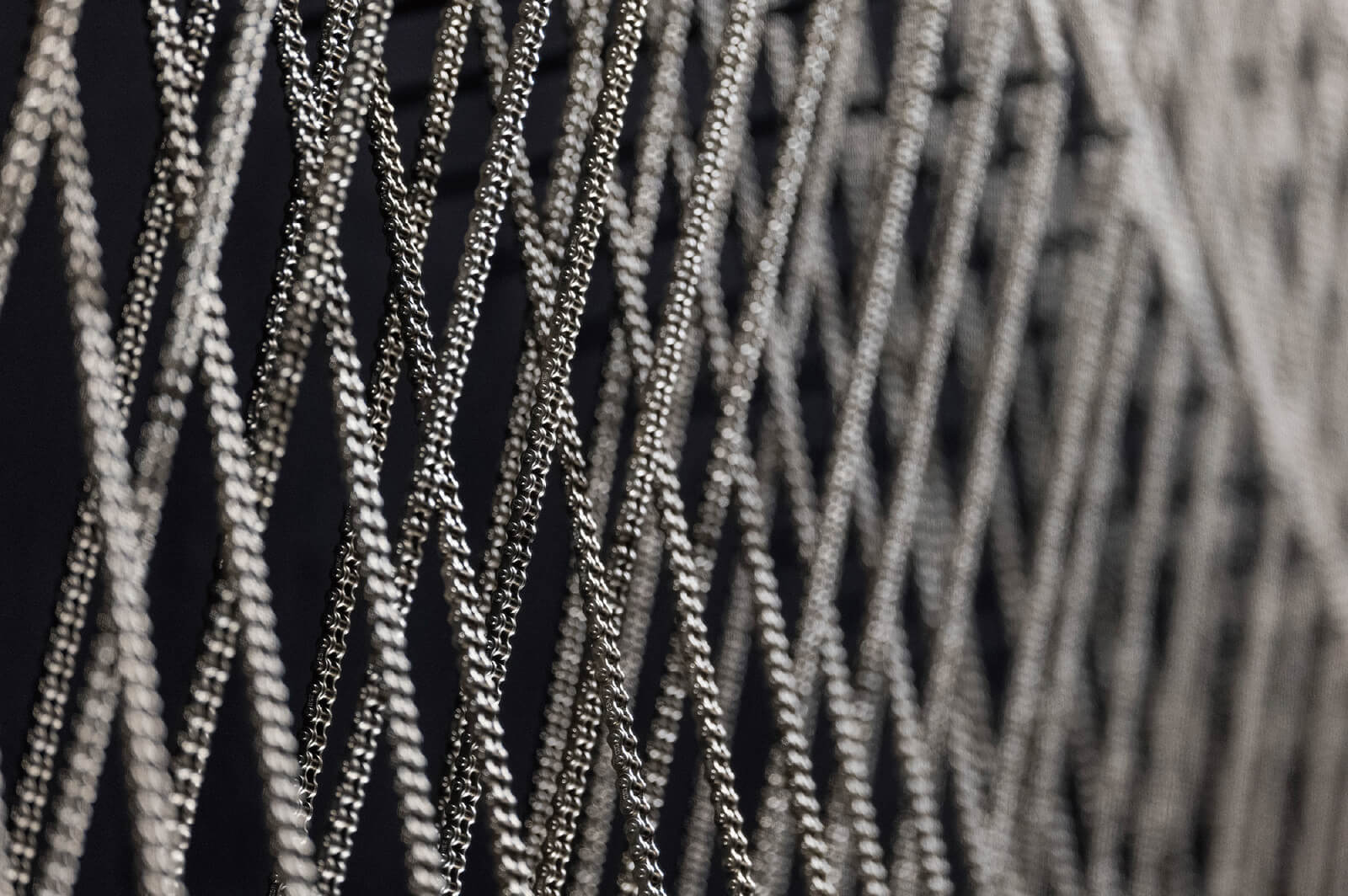

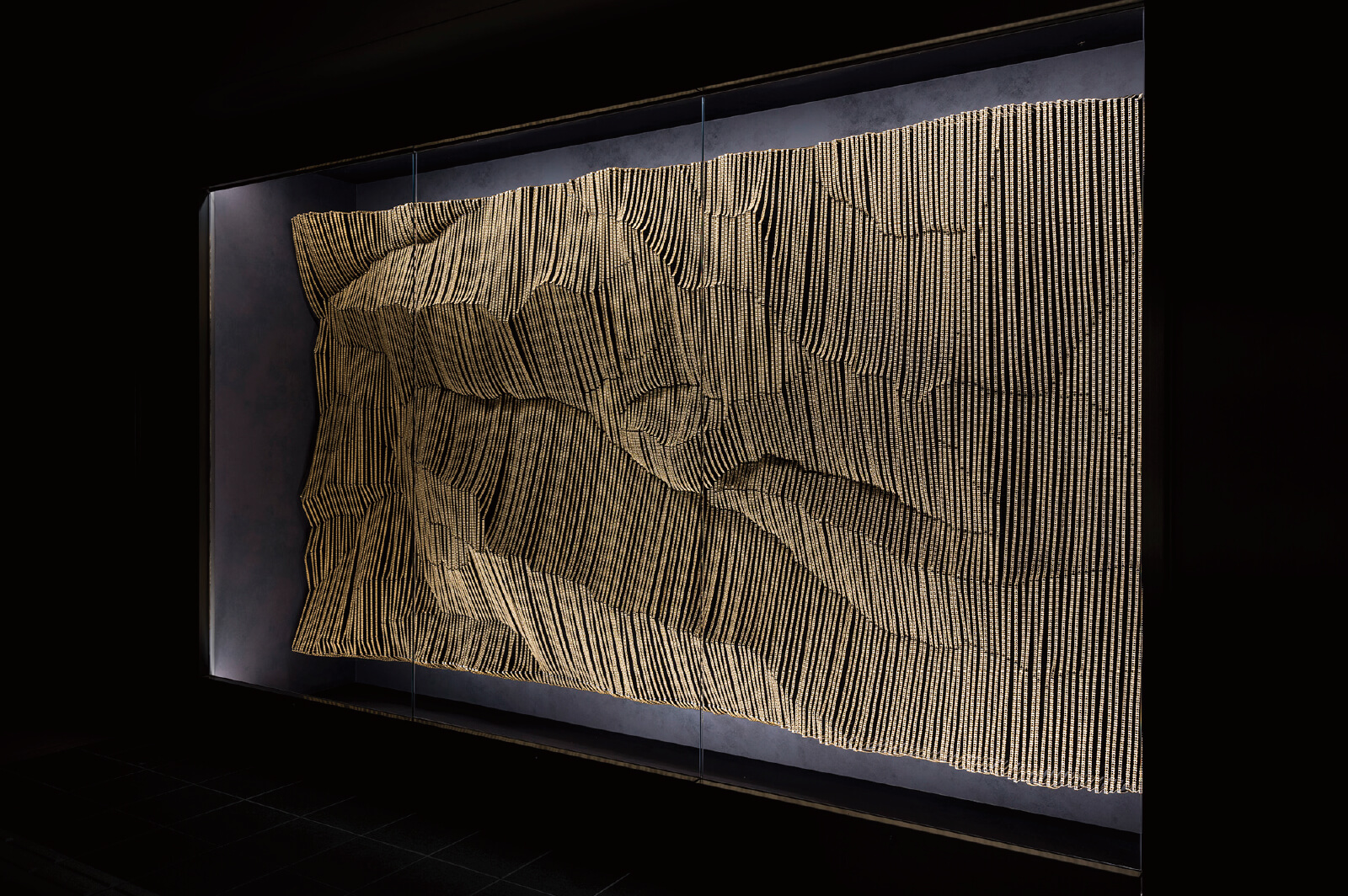

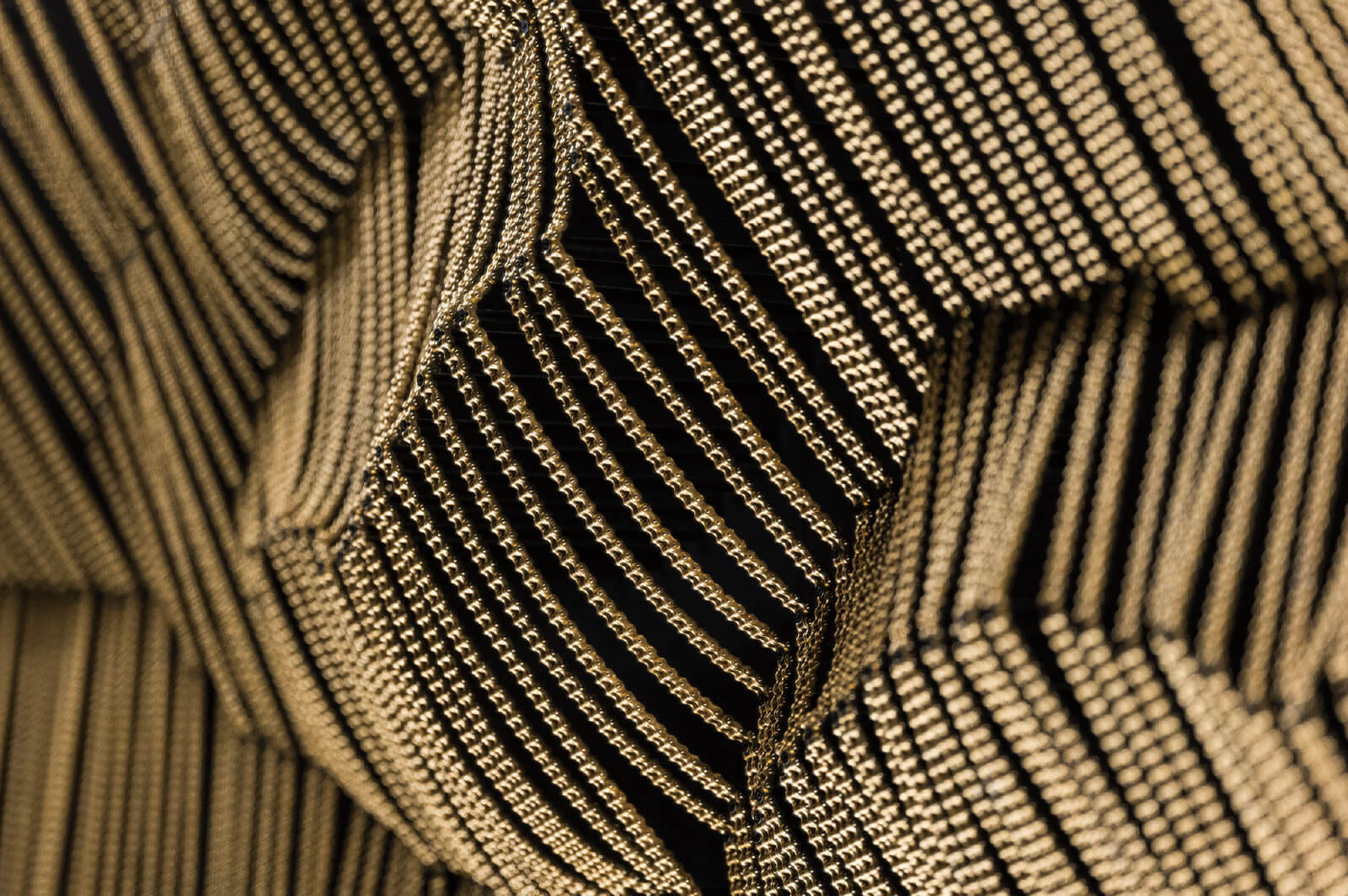

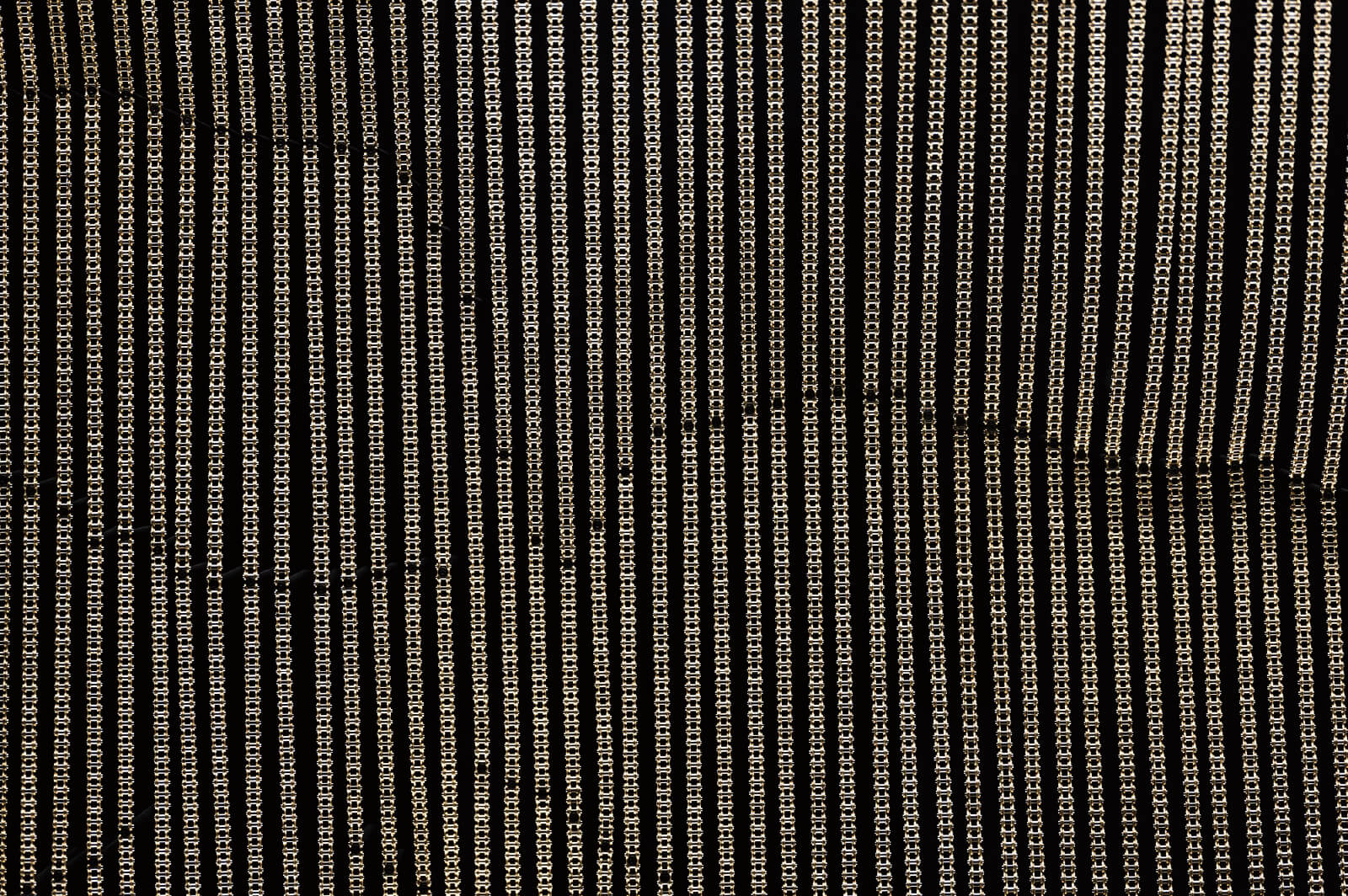

加賀市は精密機械工業が盛んな地域であり、漆器産業の技術を近代産業に応用する画期的な取り組みにより大きく発展してきました。明治時代、新家商会(現・大同工業)の創業者、新家熊吉が家業である山中漆器の木地挽き技術を基盤に自転車の木製リム製造を開始したことが契機となり、やがて自転車チェーンをはじめ、工業用チェーン製造へと発展しました。これにより、精密機械部品の製造技術が地域に根付き、現在の加賀市の精密工業の礎となっています。

本作品は、伝統技術の継承と革新による産業発展の背景を反映し、現代の加賀市を象徴する工業精密部品であるチェーンを素材として使用しています。通路の北側には加賀海岸から望む日本海の波、南側には俯瞰した神秘的で美しい加賀の山々の風景を表現しました。

新幹線発着のタイミングに合わせて作品に投影される映像は、加賀市各地で撮影した風景や自然現象を元に制作されています。この映像は、旅人が加賀の四季を体感し、これから始まる旅への期待を膨らませるように、チェーンに光を反射させて彩ります。また、同時に流れる音楽には加賀市で収録した自然の音を取り入れ、より深く加賀の地に思いを馳せられる特別な空間を創り出しています。

09 加賀海波鎖屏 かがかいはくさりびょう Kaga Screen with Sculpted Sea Waves in Chainwork

10 加賀群峰鎖屏 かがぐんぽうくさりびょう Kaga Screen with Mountain Peaks Sculpted in Chainwork

ZONE_E (09、10)

製作年:2024

素材:工業用チェーン

サイズ:3575×2000mm

設計:金沢計画研究所

企画・デザイン・製作:secca inc.

映像:CENDO inc.

音楽:須川崇志

製作協力:大同工業(株)

写真撮影:高橋俊充

ZONE F

11 九谷焼駅名標「加賀温泉駅」 くたにやきえきめいひょう Station sign of Kutani ware 「Kagaonsen Station」

加賀市を代表する伝統工芸である九谷焼で制作した駅名標です。

試作を繰り返し完成した本作品は手仕事で作り上げた美しさと重みを持っています。

石川県加賀地方の花坂地区で採れる「花坂陶石」を用い、素材本来の表情で仕上げることでここにしかない、色あせない駅名標としています。

製作年:2024

素材:花坂陶石、透明釉薬

サイズ:1730×420mm

監修:加賀九谷陶磁器協同組合

製作:(株)妙泉陶房

設計:金沢計画研究所

ZONE G

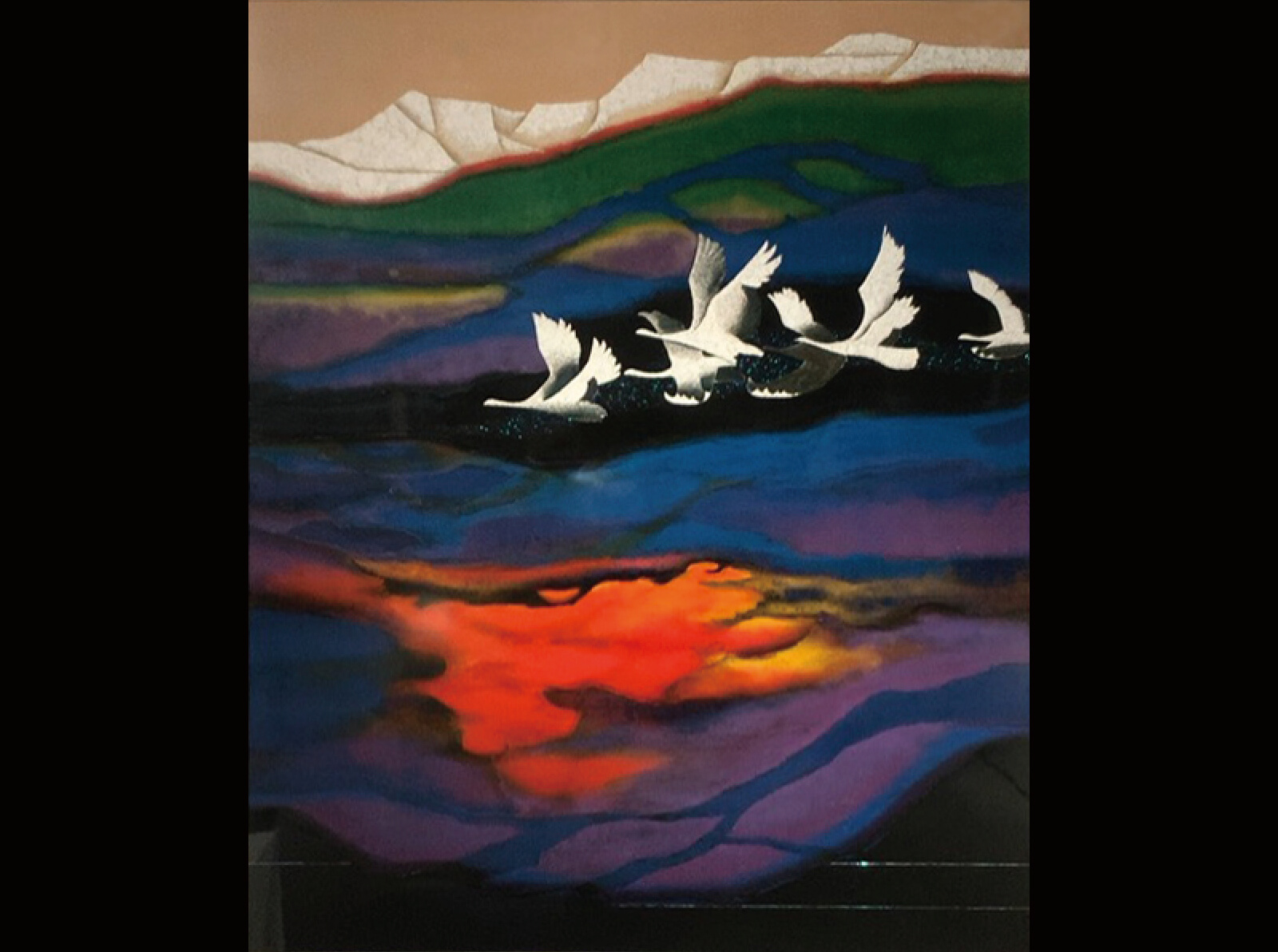

12 蒔絵パネル 「旅立ち」 まきえぱねる たびだち Lacquerware panel 「DEPARTURE」

卵殻で、渡り鳥の羽や白山連峰を描いています。

卵殻のグラデーションで羽の陰影や立体感を表現し、5mほど離れると羽ばたいている様子がよく伝わります。

また画面上の、雪渓を頂いた山脈も、卵殻によって稜線の重なりを表現しています。

上下に手取川と思しき川を描いていますが、昼と夜の様子を描き分けているようです。

鳥の羽の背後は螺鈿で星空を描き、夜通し飛んでいる様子がうかがえます。

昼・夜・夕・朝の時間の広がりと遠景・近景をひとつの画面に取入れ、旅の様々な場面を表しているようです。

この絵に見送られ、また迎えられる人たちに、よい旅であることを祈ります。

製作年:1997

素材:卵殻、貝、箔、樹脂板

サイズ:1265x1570mm

作者:塚田外志男