宣言支援制度について

あぢの郷づくりプロジェクト(加賀市共生農業宣言支援制度)では、水田の落穂を主な餌資源としている水鳥を守り育くむため、野鳥が摂取する稲籾に残留する農薬等(注釈)の影響を極力予防・低減化する取組み等を推奨します。併せて、水鳥が安心して餌を取りやすくする環境を創出するための圃場への湛水をはじめ、様々な「生きもの共生策」の実施メニューを推奨し、実績に応じたレベルの「宣言マーク」を発行します。

農薬の選択基準や削減基準、各種の生きもの共生策の実施方針については、各分野の専門家等の有識者を招いた委員会を設けて検討をおこないました。

(注釈)人が食用にする際には取り除かれる籾殻ですが、野鳥は地面に落ちた籾を籾殻ごと食べてしまいます。このため、農薬散布時や籾殻に付着した残留農薬成分や、土壌中に含まれる残留農薬から籾殻に転移する農薬成分の存在を踏まえた配慮を施します。

あぢの郷づくり 加賀市共生農業宣言取組み内容

運用方針の概要

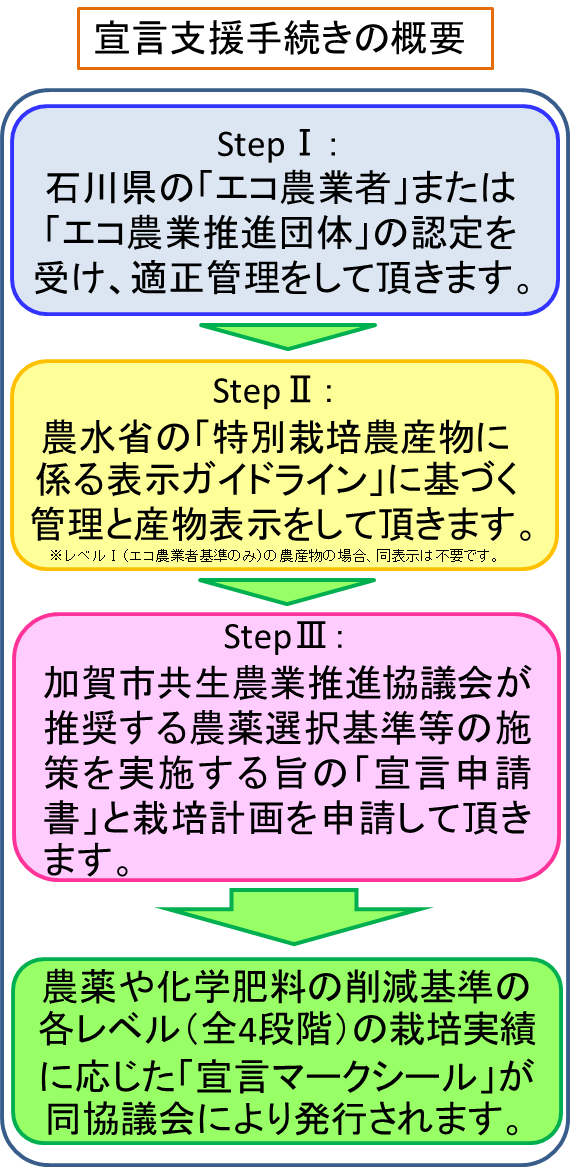

Step1

「あぢの郷づくり」に参加する生産農家は、まず石川県の「エコ農業者」または「エコ農業推進団体」として認定を受ける必要があります。

同認定を受けるには、化学農薬や化学肥料を成分回数で通常の3割以上削減した栽培技術等の計画の作成と栽培管理を実施する必要があります。

JAS有機農家がJAS有機認証農産物を生産する場合は、エコ農業者認定に関する手続きは不要です。

Step2

そして、農林水産省の特別栽培農産物に係る新ガイドラインに則った栽培計画・栽培管理記録の作成と適正表示を行うことが求められます。

「特別栽培農産物」の表示を行うには、化学農薬や化学肥料を、成分回数で通常の5割以上減らした栽培管理を実施する必要があります。

レベル1(エコ農家基準のみ)の農産物の場合、またはJAS有機認証農産物の場合は上記ガイドラインに係る表示は不要です。

Step3

さらに、加賀市共生農業推進協議会が推奨する「生きもの共生策」の一環として、環境に配慮する農薬の選択基準等を遵守する旨の宣誓書を生産農家が申請します。

農産物の収穫後にシールの発行申請を行い、化学農薬や化学肥料の削減 レベル(全4段階)の栽培実績に応じた「宣言マークシール」が同協議会から発行され対象農産物に表示して出荷できます。

加賀市共生農業推進協議会 (PDFファイル: 181.6KB)

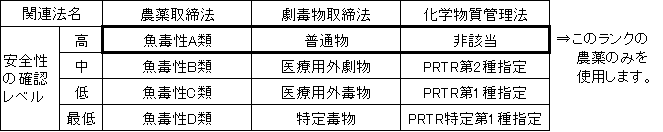

化学農薬の選択基準:必須項目(1)

落穂を食べる水鳥や水田周辺の生態系に配慮するため、農薬(除草剤を含む)は全てのランクで以下の4つの基準を満たす薬剤を選んで使用することとします。

1.魚毒性は原則としてもっとも安全性が高い「A類」であること。

農薬取締法基準

- ただし他に適正な代替薬剤がない場合は魚毒性B類の薬剤を2成分回数までに限り使用できます。

- 魚毒性C類以下の薬剤は使用できません。

- 平成23年度以降の登録農業は、魚毒性分類の表示方法が変更されているので、別途基準を設けます。

2.毒物や劇物には相当しない「普通物」であること。

毒物及び劇物取締法基準

「特定毒物」、「医薬用外毒物」、「医薬用外劇薬」が含まれる薬剤は使用できません。

3.PRTR制度(発癌性等の有害性をもつ化学物質の適正管理制度)等における指定化学物質に該当しないこと。

化学物質管理法基準

PRTR特定第1種、PRTR第1種、PRTR第2種の指定化学物質が含まれる薬剤は使用できません。

4.ネオニコチノイド系(7種)およびフェニルピラゾール系(2種)の殺虫剤(箱剤、防除剤) を制限対象とします。

- 環境共生型農業の先進地域/国(EU/米国)で使用制限の対象となる事例が継続されている薬剤を系統ごと制限対象とします。

- EU/米国で未登録の薬剤はADI値で制限します(体重1キログラムあたり、人の一日許容摂取量が0.1mg未満の薬剤は不使用)。

- 以下の9種の成分が制限対象です。(N)はネニコチノイド系、(P)はフェニルピラゾール系

- ジノテフラン(N)

- イミダクロプリド(N)

- クロチアニジン(N)

- チアメトキサム(N)

- チアクプロリド(N)

- ニテンピラム(P)

- アミタミプリド(N)

- フィプロニル(P)

- エチプロール(P)

化学農薬・化学肥料の削減基準:必須項目(2)

栽培期間の化学資材の削減レベルに応じ、下記4段階の宣言マークシールを発行します。

- レベル1:石川県エコ農業者認定基準の「農薬・化学肥料通常の3割以上削減」

- レベル2:特別栽培農産物基準の「農薬・化学肥料通常の5割以上削減」

- レベル3:除草剤のみを使用する「殺虫殺菌剤・化学肥料不使用」

- レベル4:化学農薬・化学肥料を使用しない「農薬・化学肥料不使用」

|

栽培ランク |

化学合成農薬 |

化学肥料 |

|---|---|---|

|

|

|

石川県慣行レベル(注釈2)の3割以上削減 |

|

|

|

石川県慣行レベル(注釈2)の5割以上削減 |

|

|

|

栽培期間中の化学肥料不使用 |

|

|

|

栽培期間中の化学肥料不使用 |

| レベル【4】 化学合成農薬・化学肥料不使用 |

JAS有機に適合した資材のみ使用可能 |

JAS有機に適合した資材のみ使用可能 |

- (注釈1) レベル【1】…石川県のエコ農業者またはエコ農業推進団体の農産物に関する基準と同じ

- (注釈2) 石川県慣行レベル…化学合成農薬は栽培期間中22成分回数、化学肥料は栽培期間中10アールあたり8キログラム

生きもの共生策の実施について(選択項目)

共生農業では農薬・化学肥料の使用制限の必須項目の他、当該地域に生息する生きものたちが暮らしやすくするための様々な配慮や保全活動(生きもの共生策)が選択項目として推奨されています。例えば冬季湛水(ふゆみずたんぼ)の実施や、圃場内の承水路(江)や水田ビオトープの造成、水田魚道の設置などです。

共生策の取組みメニューは、これまでに鴨池観察館を中心に実施されてきた各種の保全策(いわゆる冬季湛水=ふゆみずたんぼや、冬季湛水と同様の効果が期待されると共に農家の負担や営農への影響が比較的少ないと思われる手法である冬季の尻水と暗渠排水弁の封鎖によって一定期間のみ雨水を溜める手法=あまみずたんぼなど)を中心に、カモ類の餌資源を確保するための新たな実施活動メニューを提示します。

また、水田で採餌する動植物の鳥類の保全を目的としたものや、休耕田を餌資源作物の栽培圃場とする実施活動メニューをラインナップしています。

|

項目 |

実施活動メニュー |

備考・効果 |

|---|---|---|

|

1.冬期の圃場への湛水を伴う取組(注釈) |

1 冬期湛水(ふゆみずたんぼ:注水後2か月以上の湛水) |

環境保全型農業直接支払交付金対象 |

|

1.冬期の圃場への湛水を伴う取組(注釈) |

2 冬期湛水(ふゆみずたんぼ:注水後2か月未満の湛水) |

最低一週間以上の実施 |

|

1.冬期の圃場への湛水を伴う取組(注釈) |

3 冬期の暗渠排水弁閉鎖による雨水の自然湛水(あまみずたんぼ) |

降雨後の一週間以上の実施 |

|

1.冬期の圃場への湛水を伴う取組(注釈) |

4 列状耕起後の湛水管理(シマシマたんぼ) |

早場米品種での取組 |

|

2.湛水を伴わない非耕作期の取組 |

5 秋起こしの延期・または浅い深度での秋耕起の実施 |

採餌を行いやすくする |

|

2.湛水を伴わない非耕作期の取組 |

6 屑米を利用した餌資源の補給 |

餌付けにならないよう配慮 |

|

3.春から秋にかけての耕作期間中の圃場での取組 |

7 中干しの延期実施 |

水生昆虫・両生類への配慮 |

|

3.春から秋にかけての耕作期間中の圃場での取組 |

8 承水路(江)の造成 |

水生昆虫・両生類への配慮 |

|

3.春から秋にかけての耕作期間中の圃場での取組 |

9 水田ビオトープの造成 |

水生昆虫・両生類への配慮 |

|

3.春から秋にかけての耕作期間中の圃場での取組 |

10 水田魚道の設置 |

圃場産卵型の魚類への配慮 |

|

3.春から秋にかけての耕作期間中の圃場での取組 |

11 亀かえるスロープの設置 |

両生類・爬虫類等への配慮 |

|

3.春から秋にかけての耕作期間中の圃場での取組 |

12 猛禽ポストの設置 |

動物食の鳥類への配慮 |

|

3.春から秋にかけての耕作期間中の圃場での取組 |

13 畦畔への除草剤不使用 |

両生類・クモ類への配慮 |

|

3.春から秋にかけての耕作期間中の圃場での取組 |

14 化学肥料の不使用 |

土壌生物への配慮 |

|

3.春から秋にかけての耕作期間中の圃場での取組 |

15 循環型資材の使用 |

生物多様性・生態系サーヒ゛ス保全 |

|

4.遊休農地等を利用する場合の取組 |

16 休耕田ビオトープの造成 |

水生昆虫・両生類への配慮 |

|

4.遊休農地等を利用する場合の取組 |

17 夏期の水張り調整水田「なつみずたんぼ」の実施 |

旅鳥(シギ・チドリ)への配慮 |

|

4.遊休農地等を利用する場合の取組 |

18 栽培ヒエ等の飼料用作物の栽培による餌資源提供圃場の創出 |

冬鳥への餌資源補給 |

|

5.その他 |

19 有識者の知見や生産農家のアイデアによる新たな取組 |

随時導入を検討 |

- (注釈)農薬の使用期限により残留農薬の低減化を図った圃場へ水鳥たちを積極的に誘引するため、取組み2年目以降は冬季の圃場への一時湛水を伴う実施活動メューのいずれか一つ(あまみずたんぼを降雨後1週間以上など)を必須項目とします。

- (注釈)圃場の条件等により、2年目以降も一時湛水を伴う活動メニューを実施できない場合は、一時湛水を伴わない実施活動メニューの中から三つ以上を選択して実施していただきます。

詳細は下記リンクをご確認ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

こちらのページも見ています

更新日:2020年10月15日